Bahnwärter

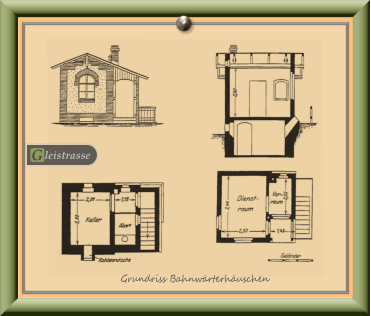

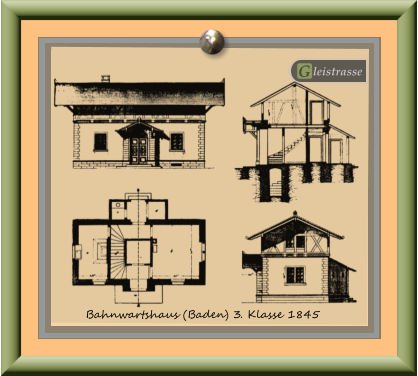

Schon zu Beginn der Eisenbahn wurden Bahnwärter entlang der neu entstandenen Eisenbahnstrecken eingesetzt. Sie wurden in der Regel an niveaugleichen Kreuzungen von Straße und Eisenbahn, an Blockstellen, Weichen oder Abzweigstellen errichtet. So hatte zum Beispiel die Köln-Minderner Eisenbahn entlang der Strecke 31 Bahnmeistereien mit 420 Wärterhäuschen. Jeder Bahnwärter war für einen bestimmten Streckenabschnitt für die Sicherheit des Ober- und Unterbaues verantwortlich. Bei der Köln-Mindener Strecke war der zu kontrollierende Streckenabschnitt ca. 625 Meter lang. Der Bahnwärter musste mehrmals täglich Kontrollgänge machen und Abschnitt bei Tag und Nacht kontrollieren. Dies tat er immer kurz vor dem Durchfahren eines Zuges. Mängel oder Schäden am Gleikörper musste er umgehend beseitigen. Bei Regen oder Schnee und starkem Gefälle streute der Bahnwärter Sand auf die Schienen. Für seinen Patrouillengang führte er immer einen Hammer, Schraubenschlüssel, Signalmittel (Laterne, Fahne, Signalhörner) mit sich. Gleichzeitig war er auch für die Bewachung seines Abschnitts zuständig. Dieses umfangreiche Aufgabengebiet war den geringen Erfahrungen mit den Materialien geschuldet. Seine tägliche Arbeitszeit betrug damals 14 Stunden. Ein Bahnwärter hatte immer eine Residenzpflicht, d. h. er musste immer im Bahnwärterhaus wohnen. Dafür war ihm erlaubt Lebensmittel für den Eingenbedarf auf dem Grundstück anzupflanzen oder Tiere zu halten (sog. Subsistenzwirtschaft). Die einzelnen Wärterposten waren anfangs immer in Sichtweite zueinander aufgestellt. Sie kommunizierten untereinander akustisch mittels der Hörner oder optisch mittels Fahnen oder mit den Ballon-Signalen, die bei jeder Station fest installiert waren. Durch diese Kommunikationskette war auch ein Informationsaustausch von Bahnhof zu Bahnhof gegeben. Erst mit dem Aufkommen der ersten Telegrafen änderte sich das. Der Bahnwärter kommunizierte auch mit den Lokomotivführern. So meldete er über seine Signalmöglichkeiten Informationen zum Freisein des nachfolgenden Streckenabschnitts und zur Zugfolge (z. B. nachfolgender Sonderzug). Die Großherzogliche Badische Staatsbahn baute ihre Bahnwärterhäuser nach einem einheitlichen Schema. Das „Bahnwartshaus“ gab es in drei Klassen. Zur Sicherung des Bahnbetriebs mussten das Bahnwärterhaus kostengünstig und sparsam gebaut werden. So benötigte die Badische Staatsbahn allein zwischen Mannheim und Basel 270 Bahnwärterhäuser. Wohnte der Bahnwärter mit seiner Familie weniger als 15 Gehminuten entfernt, besaß das Gebäude nur einen Dienstraum für den Wärter (erste Klasse). Dieser musste einen 1050 Meter langen Streckenabschnitt überwachen. Die Größe des Bahnwärterhauses wurde wie folgt beschrieben: 1. Für einen ledigen Wärter genügt ein Gebäude mit einem beheizbaren Zimmer, einem kleinen Geräteraum und einen Abort (zweite Klasse). 2. Für einen verheirateten Wärter genügt ein Gebäude mit zwei Zimmern, einer Küche, eine Geschirrkammer, ein Abort, ein Keller und einen Speiseraum (dritte Klasse). Jedes Gebäude sollte einen kleinen Garten und einen Brunnen besitzen. Als Baumaterial konnte, je nach örtlichen Verhältnissen und Materialpreisen, entweder Holz oder Stein verarbeitet werden. Das Bahnwärterhaus musste einen Mindestabstand von 4,5 Metern vom Rand des Bahndamms haben und wurde mit dem Giebel längs der Gleise gebaut.

© Copyright 2017 - 2025 - Burkhard Thiel - alle Rechte vorbehalten

Impressionen entlang des Schienenstrangs